ブリュックは陶芸のイメージを変える(前篇)

ブリュックは陶芸のイメージを変える

今、日本でブリュックを見るべき理由(前篇)

学芸員 山口敦子さんインタビュー

2020年4月から岐阜県現代陶芸美術館で開催される「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」。

本展の企画段階から関わる学芸員・山口敦子さんに、ブリュック作品のこと、日本でブリュック展を行う意味について聞きました。

Text Reiko Imamura / Photo Rui Mori

学芸員 山口敦子さん 岐阜県現代陶芸美術館の屋上広場で

ブリュックは目の肥えた人にとっても新鮮

——岐阜県現代陶芸美術館は、陶芸やタイルのふるさとである多治見にあります。なぜ、ここでフィンランドのセラミック・アーティストであるルート・ブリュックの展覧会を行うのでしょうか。

まず、当館とフィンランド陶芸との縁が深いということ。

1986年から多治見で続いている世界最大級の陶磁器の祭典、「国際陶磁器フェスティバル美濃」を通じて、フィンランド人作家との交流があり、当館の収蔵作品にもフィンランドのものがたくさんあります。

また、多治見を含むこの東濃地域には陶芸家や、窯業にたずさわっている方、目の肥えた方が多くいらっしゃいます。逆にいうと、皆さんのなかに「陶芸はこういうもの」「タイルはこういうもの」といった特定のイメージがあるもしれません。

でも、ルート・ブリュックはそうした既存のイメージを超える作家です。

やきものだけど、やきものじゃない。

目の肥えた人たちにも、全く新しいものとして認識してもらえるのではないでしょうか。

そういう意味で、この地でブリュックを紹介するのは、とても意味があることだと思っています。

——ブリュック作品のどういうところが、陶芸好きの方にとっても新しく映ると思いますか。

ブリュックの初期の釉薬を使った作品も、タイルワークも、技術そのものは昔からあるんです。

ただ、あのような釉薬の使い方、あのような表現をする人はほかにいなかった。陶芸の歴史上にある技法を組み合わせて、全く違う表現を生み出したということですね。

ルート・ブリュック《ライオンに化けたロバ》1957 TWRB Foundation / EMMA © KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2018 C2396 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

若い作家の励ましになればいい

——日本の人にとっては、壁にかける陶板という形も珍しいかもしれません。

日本のやきものの歴史は、お茶の歴史と切り離すことができません。やきものは手のひらのなかで慈しむもの、という感覚があるかもしれませんね。

一方、ヨーロッパでは絵皿や壺などは鑑賞品として発達してきたので、そもそもやきものとの接し方が違います。陶板という表現形式も古くからあります。

ただし、ペインティングの派生としての陶板なので、ブリュックのようにタイルを組み合わせてひとつの絵画的作品を作るケースはあまり見たことがありません。

——ブリュックの作品は、日本で陶芸を目指す方にとっても影響はあるでしょうか。

今年、陶芸科の卒業制作展でも小さなタイルを組み合わせた作品が出ていましたし、昨年から日本を巡回しているブリュック展の影響は少なからずあるような気がしますね。これまで日本ではあのような表現はなかったので、若い作家や学生にとって、「陶芸でああいうことをやっていいんだ」という励ましや希望になればいいなと思います。

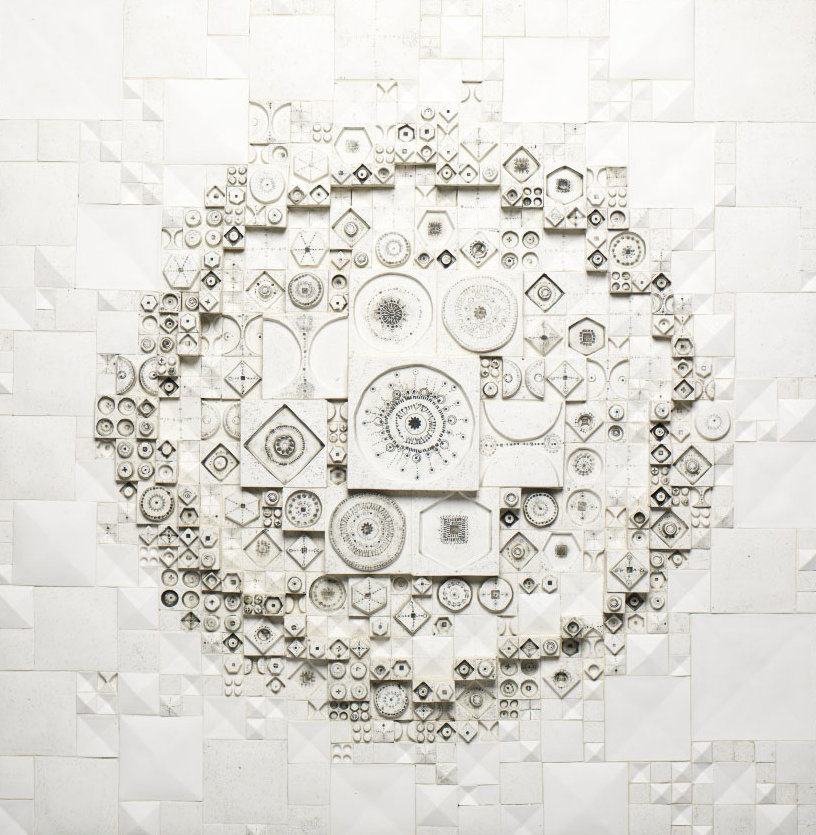

ルート・ブリュック《色づいた太陽》1969年 TWRB Foundation / EMMA © KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2018 C2396 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

ブリュックが成功した理由

——日本で北欧デザインや北欧雑貨は人気ですが、なぜこれまでブリュックは取り上げられなかったと思いますか。

ブリュックや、同僚で友人でもあったビルゲル・カイピアイネンもそうですが、日本で「北欧デザイン」と呼ばれる、クリーンで、静かで、スタイリッシュなイメージとはちょっとはずれるんですよね。

フィンランド人作家では、キュッリッキ・サルメンハーラなどの素朴でナチュラルな、クラフトらしい作品や、フリードル・ホルツァー=シャルバリなどの繊細な雰囲気がいわゆる「北欧のやきもの」として人気です。

ブリュックやカイピアイネンはそうではないですね。装飾性が強くて、フィンランド人の奥底にあるマグマというか、もっと複雑なところがある。私はそれが本質ではないかと思っていますけれど。

——もともとグラフィックの世界でキャリアをスタートしたルート・ブリュックが、セラミック・アーティストとして成功した理由はなんでしょう。

やはりアラビア製陶所の存在が大きいです。ブリュックは類いまれなセンスと色彩感覚を持っていますが、それをやきものとして表現にするには、知識も、技術も、設備も必要なんです。そもそもあれほど大きくて平たいものを焼くことは、個人ではなかなかできないですね。

ブリュックがアラビア製陶所にスカウトされた1940年代は、フィンランドが国として成長していくなかで、製陶所もアートの力が必要だと考え、アーティストを支援していました。

製陶所には熟練のプロがいて、じゅうぶんな設備があって、釉薬や型の実験が思う存分できました。彼女が目指すイメージを実現する環境がそろっていたのです。

今の時代でもあそこまで恵まれている環境はないですし、加えて、彼女のクリエイションをサポートしてくれる夫(タピオ・ヴィルカラ 1915-1985)がいて。恵まれているどころか、もはや怖いもの無し、ですよね(笑)。

セラミックパークMINOのギャラリーウォーク

(後篇に続きます)