ブリュックは陶芸のイメージを変える(後篇)

ブリュックは陶芸のイメージを変える

今、日本でブリュックを見るべき理由(後篇)

学芸員 山口敦子さんインタビュー

2020年4月から岐阜県現代陶芸美術館で開催される「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」。

本展の企画段階から関わる学芸員・山口敦子さんに、ブリュック作品のこと、日本でブリュック展を行う意味について聞きました。

Text Reiko Imamura / Photo Rui Mori

学芸員 山口敦子さん 岐阜県現代陶芸美術館の屋上広場で

作品の流れはブリュックの人生そのもの

——山口さんは、展覧会の巡回を通してずっとブリュック作品を見ていますね。作品の印象は変わりましたか。

最初は、私も含めてみんなで、「前期、後期」みたいな言い方をしていたんですよ。「どちらが好きか」って、別物みたいにとらえていたところがあります。そのくらい、キャリアの中盤で作風がガラっと変わったように見えるんですよね。

ですが、作品を間近に見ていくと、「この表現をこっちでやっているから、次はこうしたんだな」と、ひとつひとつが流れるように連なっているということがわかるようになって。前期か後期かではなく、前期があったからこそ後期がある。それは発見でした。

ブリュックは世界中を旅して、さまざまなアートに触れてきたけれども、結局、自分が納得したもの、自分が見て感じたことを素直に制作しているという印象ですね。作らないといられないタイプというか、作品の変遷が彼女の人生そのものという気がします。

——ほかの陶芸作家で、ブリュックのように表現が変わっていく人はいますか。

なかなかそういった作家はいないのではないでしょうか。そもそもブリュックは、アラビア製陶所に入ってすぐにミラノトリエンナーレという大舞台でグランプリをとります。あれだけ認められたら、そのスタイルに甘んじる人が大半だと思うのです。それを続ければ成功できるわけだから。でも、彼女にとってそれはあまり重要ではなかった。そこは純粋に、かっこいいなと思いますね。

展覧会公式図録に挿入された、ルート・ブリュックのポートレート集。この図録には山口さんの論考も掲載されている

ブリュック作品がそろう、またとない機会

——山口さんが好きな作品はありますか。

私は、《お葬式》が好きです。ブリュックの父親が亡くなった時に制作した作品ですが、個人的な悲しいできごとをあれだけの表現に昇華できるのがすごい。それまでの作品とも違って、色彩も独特ですし、抽象度も高く、おもしろい作品だなと思います。

ルート・ブリュック《お葬式》1957-1958 Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation / Espoo Museum of Modern Art © KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2018 C2396 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

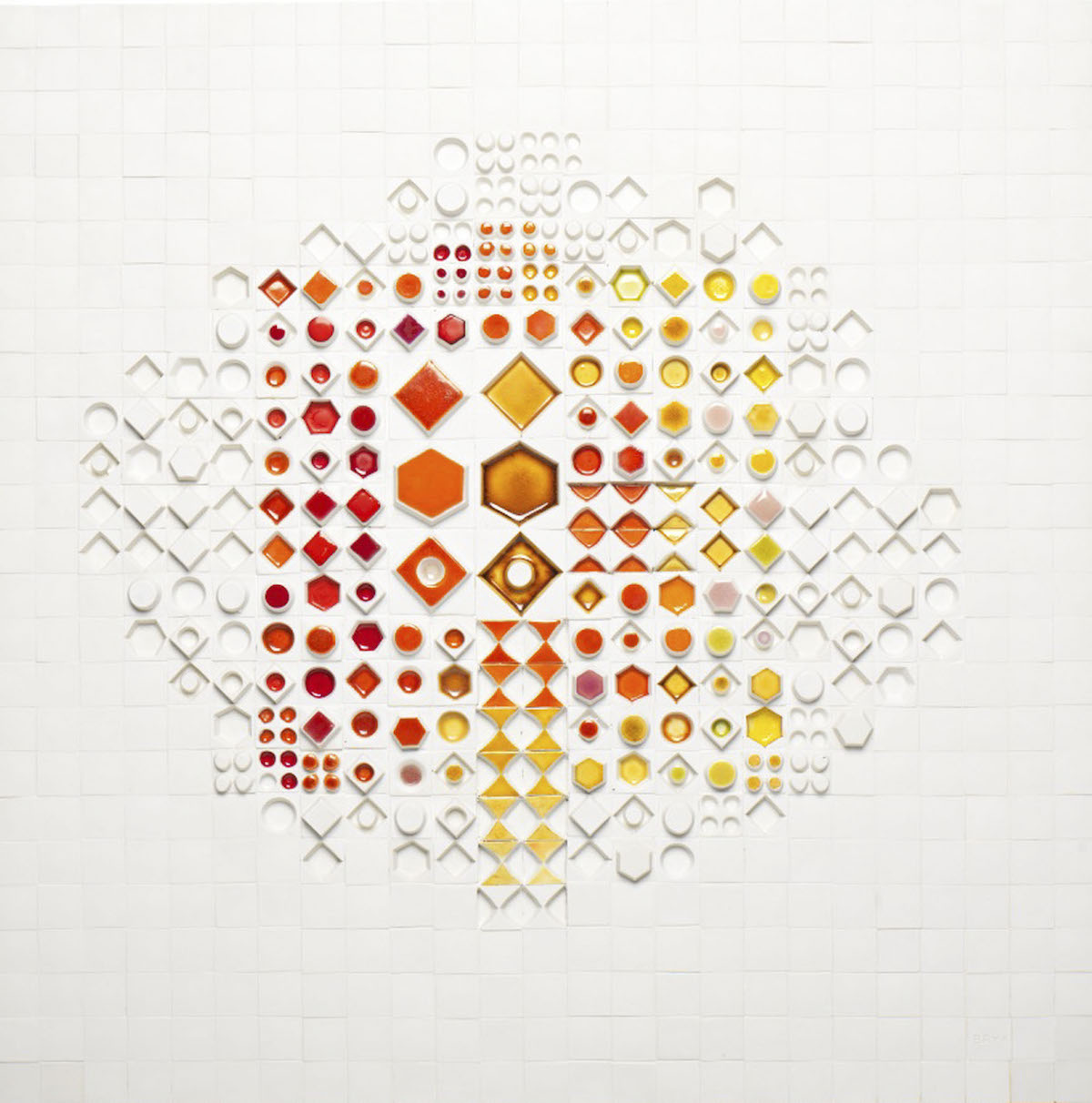

《スイスタモ》も好きですね。ひとつひとつのピースに釉薬を分厚く残しているから、平面なのにいくつもレイヤーがあって、視線が前後に動くというか、引き込まれるんです。また、《スイスタモ》くらいシンプルだと、見る人自身のイマジネーションがそこに反映されて、作品を通して自分と向き合える楽しさもあります。

ルート・ブリュック《スイスタモ》 1969 Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation / Espoo Museum of Modern Art © KUVASTO, Helsinki & JASPAR, Tokyo, 2018 C2396 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

——今回の展覧会を作るため、山口さんはフィンランドを訪問しました。印象に残っていることはありますか。

フィンランドって温度も湿度も、日本と全く違うんですよね。北極圏に近いところの、独特の空の色味があって、光の反射のしかたも違います。時間帯によっては空がものすごい青色や紫色になるんですよ。現地でそれを体感すると、ブリュックの色彩は決して彼女の想像から生まれたものではなく、見たものをそのまま反映しているんだな、ということがわかったんです。

また、市庁舎や銀行などの建物に、ブリュックの大型作品が設置されています。ブリュックだけではなくさまざまなアーティストの作品が町のなかになじんで、人々もそれを誇りにしていることは純粋にうらやましいな、と思いました。

フィンランドは独立してからの歴史がまだ100年ほど。国として成長していくなかで、行政も企業もアートの力が必要だと考え、アーティストや建築家と一緒に根源的なものづくりや町づくりをしていた。だからこそ、時代が変わっても色あせない風景が残っているのではないかと思います。

ヘルシンキ市庁舎に設置されている作品。ルート・ブリュック《陽のあたる町》1975年

——最後に、4月25日から岐阜県現代陶芸美術館で開催される「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」について。どんな展覧会になりますか。

この展覧会は、ルート・ブリュックの作品を、初期から晩年まで、これだけの数で見られる、またとない機会です。このたぐいまれな才能のアーティストが何を見て、何を感じて、どう人生を過ごしたのかということが、作品を通して、とても素直に、わかりやすく体感いただける展示となっています。また当館の場合は、自然光が入る部屋もありますので、作品と自然の光が織りなす変化や動き、空間そのものも楽しんでいただけると思います。

——ありがとうございました。

セラミックパークMINOのカスケード広場